Древнерусское лицевое и золотное шитье

Древнерусское лицевое и золотное шитье

Священное Писание свидетельствует о богооткровенном происхождении искусства украшения тканей шитыми изображениями. Господь исполнил мудростью сердце... вышивателя по голубой, пурпуровой, червленой и виссонной ткани и ткачей, составляющих искусные ткани (Исх. 35, 35). Первыми образцами церковного лицевого шитья стали завесы ветхозаветной скинии: И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона; искусною работой должны быть сделаны на ней херувимы (Исх. 26. 31–33).

Священное Писание свидетельствует о богооткровенном проис-хождении искусства украшения тканей шитыми изображениями. Господь исполнил мудростью сердце... вышивателя по голубой, пурпуровой, червленой и виссонной ткани и ткачей, составляющих искусные ткани (Исх. 35, 35). Первыми образцами церковного лицевого шитья стали завесы ветхозаветной скинии: И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона; искусною работой должны быть сделаны на ней херувимы (Исх. 26. 31–33).

Священное Писание свидетельствует о богооткровенном проис-хождении искусства украшения тканей шитыми изображениями. Господь исполнил мудростью сердце... вышивателя по голубой, пурпуровой, червленой и виссонной ткани и ткачей, составляющих искусные ткани (Исх. 35, 35). Первыми образцами церковного лицевого шитья стали завесы ветхозаветной скинии: И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона; искусною работой должны быть сделаны на ней херувимы (Исх. 26. 31–33).

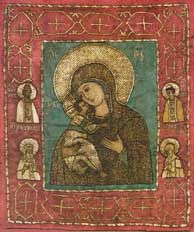

Традицию лицевого шитья и золотное шитье церковное Предание связывает с жизнью Богоматери, получившей воспитание при храме. Согласно апокрифическому Евангелию Иакова, в момент Благовещения Дева Мария ткала храмовую завесу (это предание отражено в иконографии Благовещения, где Святая Дева изображается с пурпурной нитью в руках): "Тогда было совещание у священнослужителей, которые сказали: Cделаем завесу для храма Господня. И сказал первосвященник: Cоберите чистых дев из рода Давидова. И пошли слуги, и искали, и нашли семь дев. И первосвященник вспомнил о молодой Марии, которая была из рода Давида и была чиста перед Богом. И слуги пошли и привели Её. И ввели девиц в храм Господень. И сказал первосвященник: Бросьте жребий, что кому прясть: золото, и амиант, и лен, и шелк, и гиацинт, и багрянец, и настоящий пурпур. И выпали Марии настоящий пурпур и багрянец, и, взяв их, Она вернулась в дом свой... (Далее следует рассказ о благовещении Деве Марии, в то время как Она пряла пурпур). (Апокрифы древних христиан, М., 1989. C.121). Сотканная руками Божией Матери завеса раздралась надвое в момент крестной смерти Спасителя (Мф. 27, 51; Мк. 15, 38; Лк. 23, 45). … Плоть же Христова, подобно завесе скрывавшая Его Божество, принесённая Им на кресте в жертву за грехи наша, открыла человечеству путь к Богу, что и знаменовала раздранная завеса храма.

Традицию лицевого шитья и золотное шитье церковное Предание связывает с жизнью Богоматери, получившей воспитание при храме. Согласно апокрифическому Евангелию Иакова, в момент Благовещения Дева Мария ткала храмовую завесу (это предание отражено в иконографии Благовещения, где Святая Дева изображается с пурпурной нитью в руках): "Тогда было совещание у священнослужителей, которые сказали: Cделаем завесу для храма Господня. И сказал первосвященник: Cоберите чистых дев из рода Давидова. И пошли слуги, и искали, и нашли семь дев. И первосвященник вспомнил о молодой Марии, которая была из рода Давида и была чиста перед Богом. И слуги пошли и привели Её. И ввели девиц в храм Господень. И сказал первосвященник: Бросьте жребий, что кому прясть: золото, и амиант, и лен, и шелк, и гиацинт, и багрянец, и настоящий пурпур. И выпали Марии настоящий пурпур и багрянец, и, взяв их, Она вернулась в дом свой... (Далее следует рассказ о благовещении Деве Марии, в то время как Она пряла пурпур). (Апокрифы древних христиан, М., 1989. C.121). Сотканная руками Божией Матери завеса раздралась надвое в момент крестной смерти Спасителя (Мф. 27, 51; Мк. 15, 38; Лк. 23, 45). … Плоть же Христова, подобно завесе скрывавшая Его Божество, принесённая Им на кресте в жертву за грехи наша, открыла человечеству путь к Богу, что и знаменовала раздранная завеса храма.Тысячу лет назад началось зарождение на Руси лицевого шитья. лицевое шитье Именно с момента принятия христианства Русь познакомилась (наряду с ранее известным орнаментальным шитьем – шитьем лицевым). (В словаре изографа лицевое шитье определяется как "Один из видов иконописания, исполняемый цветными нитками по ткани…")

Золотное шитье Возникшее на Руси с принятием христианства (988г.) лицевое шитье сформировалось здесь, как и иконопись, под непосредственным воздействием Византии. Но развивалось золотное шитье оно на подготовленной почве. Многочис-ленные народные вышивки свидетель-ствуют о распространении искусства золотное шитье вышивания на Руси и в дохристианские времена. По-видимому, эти давние народные традиции сыграли свою значительную роль в том пышном расцвете, которого достигло искусство русского лицевого шитья уже в начальный период своего развития.

До нас дошло немало известий о привозе в русские города шитых памятников византийского искусства золотное шитье. Но уже в X-XII вв. в летописях, житийной литературе и других источниках встречаются упоминания о русском золотном шитье. В XI в. в Киеве в Янчином монастыре существовала школа золотного шитья и тканья, где первая монахиня из русских княжен – дочь князя Всеволода Янка, "собравши девиц, обучала их писанию, также ремеслам, пению и швению". Жена киевского князя Рюрика Ростиславовича (ум. в 1215 г.) Анна "сама прилежала трудам и рукоделиям, швением златом и серебром".

Золотное шитье Возникшее на Руси с принятием христианства (988г.) лицевое шитье сформировалось здесь, как и иконопись, под непосредственным воздействием Византии. Но развивалось золотное шитье оно на подготовленной почве. Многочис-ленные народные вышивки свидетель-ствуют о распространении искусства золотное шитье вышивания на Руси и в дохристианские времена. По-видимому, эти давние народные традиции сыграли свою значительную роль в том пышном расцвете, которого достигло искусство русского лицевого шитья уже в начальный период своего развития.

До нас дошло немало известий о привозе в русские города шитых памятников византийского искусства золотное шитье. Но уже в X-XII вв. в летописях, житийной литературе и других источниках встречаются упоминания о русском золотном шитье. В XI в. в Киеве в Янчином монастыре существовала школа золотного шитья и тканья, где первая монахиня из русских княжен – дочь князя Всеволода Янка, "собравши девиц, обучала их писанию, также ремеслам, пению и швению". Жена киевского князя Рюрика Ростиславовича (ум. в 1215 г.) Анна "сама прилежала трудам и рукоделиям, швением златом и серебром".

С XV века ведущее место занимают царицыны мастерские, во главе которых стояли великие княгини София Палеолог и Соломония Сабурова, царицы Анастасия Романова и Ирина Годунова. С начала XVII века с царскими мастерским соперничают, а с середины столетия и превосходят мастерские "именитых людей", купцов и солепро-мышленников Строгановых.

На Руси мастерские, или светлицы, были в женских монастырях и почти в каждом знатном и богатом доме. В них вышивали только женщины. В Греции, на Афоне и в других центрах вышиванием занимались не только женщины, но и мужчины.

Некоторые светлицы имели значительное количество мастериц. Известно, например, что у князя Афанасия Вяземского в XVI в. было 40 вышивальщиц. В царицыных светлицах во второй половине XVII в. насчитывалось до 80 человек. Во главе мастерской стояла хозяйка дома, которая и сама была искусной вышивальщицей. Шведский дворянин Петр Петрей, служивший при Борисе Годунове и Василии Шуйском, пишет о женах знатных русских людей: "В шитье они опытны и искусны так, что превосходят многих вышивальщиц жемчугом и их работы вывозились в далекие страны".

Так в описи XII в. монастыря Ксилургу на Афоне упоминаются епитрахили и пелены русской работы. Сюда же, на Афон, в сербский Хиландарский монастырь в 1556г. была послана Иваном Грозным и царицей Анастасией Романовной шитая катапетазма (завеса царских врат) с изображением "Предста Царица" и святых по каймам. В начале XVI в. тверской епископ Нил послал византийскому патриарху Пахомию среди других даров шитые золотом две ризы с изображением праздников и епитрахиль с вышитыми на ней святыми.

Произведения лицевого и золотного шитья наряду с фресками и иконами составляли часть сакрального пространства храма, выполняя свою определенную символическую роль свидетельства божественного присутствия в отдельные моменты богослужения.

Большие воздухи и пелены украшали алтарные преграды и стены храмов; пелены подвешивались также под иконы в церквах и домашних молельнях, иногда вместо икон брались в дальние поездки. Вышитые изображения были на завесах, закрывающих проёмы царских врат, на покровах алтарных престолов и жертвенников, на надгробных покровах святых, на одеждах священников и диаконов. Плащаницы, судари (покровцы) и хоругви являлись принадлежностью многолюдных праздничных церемоний, а знамена, шитые иконы и целые иконостасы сопровождали воинов в дальние походы.

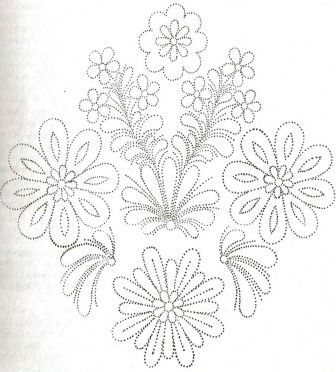

Лицевое шитье тесно связано с иконописью и фреской. Но, следуя им в сюжетах, иконографических схемах, цветовых решениях, оно в то же время имеет свои особенности, свою специфику. Прежде всего, это искусство коллективное. Рисунок для вышивки обычно делался иконописцем – "знаменщиком", "словописец" делал литургические и вкладные надписи, "травщики" изображали узоры (травы).

На Руси мастерские, или светлицы, были в женских монастырях и почти в каждом знатном и богатом доме. В них вышивали только женщины. В Греции, на Афоне и в других центрах вышиванием занимались не только женщины, но и мужчины.

Некоторые светлицы имели значительное количество мастериц. Известно, например, что у князя Афанасия Вяземского в XVI в. было 40 вышивальщиц. В царицыных светлицах во второй половине XVII в. насчитывалось до 80 человек. Во главе мастерской стояла хозяйка дома, которая и сама была искусной вышивальщицей. Шведский дворянин Петр Петрей, служивший при Борисе Годунове и Василии Шуйском, пишет о женах знатных русских людей: "В шитье они опытны и искусны так, что превосходят многих вышивальщиц жемчугом и их работы вывозились в далекие страны".

Так в описи XII в. монастыря Ксилургу на Афоне упоминаются епитрахили и пелены русской работы. Сюда же, на Афон, в сербский Хиландарский монастырь в 1556г. была послана Иваном Грозным и царицей Анастасией Романовной шитая катапетазма (завеса царских врат) с изображением "Предста Царица" и святых по каймам. В начале XVI в. тверской епископ Нил послал византийскому патриарху Пахомию среди других даров шитые золотом две ризы с изображением праздников и епитрахиль с вышитыми на ней святыми.

Произведения лицевого и золотного шитья наряду с фресками и иконами составляли часть сакрального пространства храма, выполняя свою определенную символическую роль свидетельства божественного присутствия в отдельные моменты богослужения.

Большие воздухи и пелены украшали алтарные преграды и стены храмов; пелены подвешивались также под иконы в церквах и домашних молельнях, иногда вместо икон брались в дальние поездки. Вышитые изображения были на завесах, закрывающих проёмы царских врат, на покровах алтарных престолов и жертвенников, на надгробных покровах святых, на одеждах священников и диаконов. Плащаницы, судари (покровцы) и хоругви являлись принадлежностью многолюдных праздничных церемоний, а знамена, шитые иконы и целые иконостасы сопровождали воинов в дальние походы.

Лицевое шитье тесно связано с иконописью и фреской. Но, следуя им в сюжетах, иконографических схемах, цветовых решениях, оно в то же время имеет свои особенности, свою специфику. Прежде всего, это искусство коллективное. Рисунок для вышивки обычно делался иконописцем – "знаменщиком", "словописец" делал литургические и вкладные надписи, "травщики" изображали узоры (травы).

Фоном для вышивки обычно служили однотонные шелковые ткани, под которые для крепости подкладывали холст или хлопчатобумажное полотно и снизу – шелковую же подкладку. Излюбленными фонами для большинства произведений лицевого шитья были итальянские камки – "венецейки", по преимуществу червчатого или лазоревого цвета, а также восточная тафта. В большинстве случаев средняя часть произведения – "средник", где помещалось основное изображение, имел один фон, а каймы – другой. На каймах вышивались святые, праведники, житийные сцены или вкладные и литургические надписи, орнамент.

Фоном для вышивки обычно служили однотонные шелковые ткани, под которые для крепости подкладывали холст или хлопчатобумажное полотно и снизу – шелковую же подкладку. Излюбленными фонами для большинства произведений лицевого шитья были итальянские камки – "венецейки", по преимуществу червчатого или лазоревого цвета, а также восточная тафта. В большинстве случаев средняя часть произведения – "средник", где помещалось основное изображение, имел один фон, а каймы – другой. На каймах вышивались святые, праведники, житийные сцены или вкладные и литургические надписи, орнамент."Личное", то есть лицо и обнаженные части тела, вышивалось шелком телесного или серого тона "атласным" швом, при котором стежки плотно прилегают друг к другу; или швом "в раскол", когда игла протыкается в середину предыдущих стежков, как бы расщепляя их. В мелких изображениях (особенно в XV в.) лики шиты обычно стежками в вертикальном или горизонтальном направлениях. В более крупных и монументальных работах мастерицы стремятся путем шитья по направлению мускулов, так называемого шитья "по форме", передать объем лица и тела. Этот прием получил развитие главным образом с середины XVI в., когда объем начинают подчеркивать также и употреблением шелков разных оттенков.

"Доличное" – одежды, окружающие предметы, пейзаж, архитектура – вышивались или разноцветными шелками, что характерно для XV в., или серебряными и золотными нитями "в прикреп", особенно с середины XVI в. (Надо заметить, что с XIV в. чистое золото встречается редко. Его заменяет золоченое серебро. Такие нити часто называют "золотными"). При шитье "в прикреп" золотные нити накладывались сверху на ткань параллельными рядами и пришивались цветными шелками, создавая при этом разнообразные швы и узоры. Часто для придания рельефа золотному шитью под него подкладывали нити, веревочки или более плотный материал. Одним из самых трудных в техническом отношении было двустороннее шитье, при котором шелковые и золотные нити протыкались насквозь ("на проём") с тем, чтобы с обеих сторон получить одинаковые изображения. Так шили знамена и хоругви. Нередко нимбы, контуры изображений и другие детали обнизывали жемчугом. Для этого сначала прокладывали двойной шнурок, по которому затем поперечными стежками и прикрепляли нанизанный на нитку жемчуг.

Шелковые нити для золотного шитья употреблялись простые и крученые. Привозили шелк главным образом из Персии и Китая. Серебряные и золотные нити были пряденые, то есть обмотанные вокруг шелковинки, волоченные в виде тонкой проволочки и сканные – перевитые с шелковыми. Жемчуг применялся "гурмышский" и "кафимский" – привозной из Индии и Персии. Это был крупный "скатный" жемчуг, особенно ценившийся. Более дешевый, мелкий и средний жемчуг добывали во многих северных реках Руси.

У шитья меньше художественных возможностей, чем у живописи, в нем труднее передать психологические особенности, анатомические подробности, глубину пространства, колористические нюансы. Несмотря на это, путем различных направлений стежков, учитывающих игру света и тени, подборки тканей и разных по цвету, толщине и фактуре золотных нитей, мастерам удавалось создавать замечательные произведения, не уступающие по силе воздействия живописным. Общие стилистические признаки памятников лицевого и золотного шитья обычно отвечают художественным направлениям в живописи своего времени и своего региона. Однако в них проявляются и специфические особенности, свойственные только этому виду искусства.

Несмотря на широкое распространение золотного и лицевого шитья в древней Руси, до нас дошло гораздо меньше произведений шитья, чем икон. Это объясняется тем, что шитье быстрее, чем иконы, приходит в ветхость. Значительное число предметов утратило первоначальные фоны, а вместе с ними вкладные и литургические надписи. Не редко обветшавшую вещь подвергали неумелым переделкам.

Восприняв от Византии, вместе с христианством, и ее книжную культуру, мастерство мозаики, иконописи, фрески, миниатюры и лицевого шитья, Русь, как и другие страны восточного православия, воспринимала то, что соответствовало ее запросам и вкусам, творчески перерабатывая заимствованное, создавая новые формы, придавая новый смысл и художественную окраску произведениям.

XVI век с его одновременной тягой к повышенной декоративности и к живоподобию стал временем внутреннего кризиса лицевого шитья, терявшего свою канонически-иконописную основу. В произведениях этого периода времени начинают преобладать черты схематизации образа, применяются жесткие, контрастно темные притенения в "личном", огрубляются и утолщаются контуры фигур вместе с зашивкой фона. Шитье, как и икона, при утрате своей канонической основы стало развиваться в двух направлениях: превращалось либо в драгоценное произведение декоративно-прикладного искусства, либо в живописную картину. В XVIII – XIX веках светская вышивка практически заменила собой церковную, как и живописная картина – икону в русских храмах этого времени.

Задачей современных мастериц лицевого и золотного шитья является бережное сохранение традиций древнего искусства, постижение основ мастерства, работа в соответствии с церковным каноном в иконописи и шитье.

Другие новости по теме:

-

• Категория: Конкурсы и Розыгрыши

• Категория: Конкурсы и РозыгрышиДобро пожаловать на мой сайт рукодельниц!

-

• Категория: Категории Вышивки Крестом / Вышивка золотом

• Категория: Категории Вышивки Крестом / Вышивка золотом Ткани для Золотого Шитья - Вышивки

-

• Категория: Категории Вышивки Крестом / Другие виды вышивки

• Категория: Категории Вышивки Крестом / Другие виды вышивкиФлорентийское шитье или техника вышивки барджелло

-

• Категория: Каталог видеоуроков / Каталог о разном

• Категория: Каталог видеоуроков / Каталог о разномГалилео Золотое шитье

-

• Категория: Каталог статей / О Разном

• Категория: Каталог статей / О РазномИстория развития ручной и машинной вышивки

-

• Категория: Категории Вышивки Крестом / Вышивка гладью

• Категория: Категории Вышивки Крестом / Вышивка гладьюЧто такое Вышивка Гладью

-

• Категория: Категории Вышивки Крестом / Вышивка золотом

• Категория: Категории Вышивки Крестом / Вышивка золотом Золотое Шитье Подготовительные Работы

-

• Категория: Каталог терминов / Термин Л

• Категория: Каталог терминов / Термин ЛЛоскутное шитье

-

• Категория: Каталог книг / По вышивке золотом

• Категория: Каталог книг / По вышивке золотомН В Бабушкина Золотое Шитье

-

• Категория: Каталог книг / По вышивке золотом

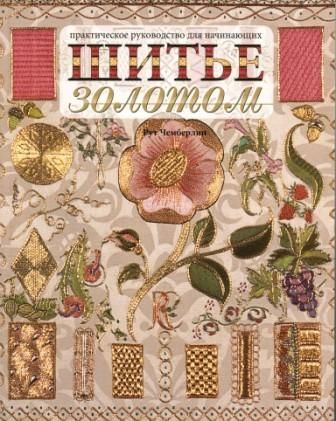

• Категория: Каталог книг / По вышивке золотомРут Чемберлин Шитье золотом Практическое руководство для начинающих